来源:航空知识

1。钱三强(1913-1992)

2。钱骥 (1917-1983)

3。姚桐斌 (1922-1968)

4。赵九章 (1907-1968)

5。邓稼先 (1924-1986)

6。王淦昌 (1907-1998)

7。彭桓武 (1915-2007 )

8。程开甲 (1918- 2018)

9。黄纬禄 (1916-2011 )

10。屠守锷 (1917-2012 )

钱三强

(1913-1992)

浙江湖州人,1913年10月16日出生于浙江湖州。原名钱秉穹,核物理学家,大学校长。父亲钱玄同是原子能事业的开创。他在原子能研究所)的副所长、所长,并于1954年加入了主席、

出生于江苏省金坛县。中共党员,空间技术和空间物理专家,大学师范学院。曾任

江苏省无锡市人,冶金学、航天材料专家、火箭材料及工艺技术专家,大学唐山工学院 ;1945年以全校第一的总评成绩毕业,获得工学士学位,同年8月任国民政府经济部矿冶研究所助理研究员;1946年10月被录取为公费留学生;1947年10月进入英国伯明翰大学工业冶金系攻读研究生;1951年获得伯明翰大学工学博士学位;1953年6月获得伦敦帝国学院皇家矿校冶金系文凭;1954年赴联邦大学冶金系铸造研究室任研究员;1956年9月在

浙江省吴兴县人,1907年生,男,地球物理学家,大学物理系。1935年赴大学教授,中央研究院气象研究所所长。中华人民共和国成立后,任火箭和探空火箭进行高空探测的研究,探索了工具的发展,他提出了开展人造地球爆炸试验的地震观测和冲击波传播规律以及有关弹头再入大气层时的物理现象等研究课题。1985年获国家科技进步奖特等奖。

邓稼先

(1924-1986)

中科院院士,大学和大学,获物理学博士学位,1950年回到祖国;他参加组织和领导我国核

杰出科学家、主席、大学物理系。1930年入德国柏林大学,1933年获博士学位。1934年4月回国,先后在山东大学、浙江大学任教授。

1949年5月参加革命工作,1979年加入原子能研究所(现原子能科学研究院)所长,主席,

湖北麻城人,1935年毕业于清华大学物理系。1940年获英国爱丁堡大学哲学博士学位。1945年获该校理学博士学位。曾任皇家爱尔兰科学院院士。建国后,历任清华大学教授,原子能研究所、高能物理研究所研究员和理论物理研究所研究员,中科院数学物理学部委员。四十年代起研究固体物理,后转向量子场论的研究。开展了应用量子力学到金属、场、核、分子等方面的理论研究。六十年代初期参与了大学物理系研究生肄 业。翌年赴英国爱丁堡大学理论物理系,师从著名物理学家马克斯·玻恩(Max Born),从事固体物理、量子场论等理论研究。1940年和1945年分获哲学博士和科学博士学位。1941年8月后,曾两度在诺贝尔物理学奖获得者薛定谔(Erwin Schrödinger)任所长的爱尔兰都柏林高等研究院理论物理研究所从事研究工作。1945年与玻恩共同获得英国爱丁堡皇家学会麦克杜加尔-布列兹班奖。1947年回国,先后担任过云南大学、清华大学、北京大学、大学教授,并参与创办原子能物理和原子弹、氢弹以及战略核

大学物理系。1948年获英国爱丁堡大学哲学博士学位。1980年当选为大学、南京大学教授,第二机械工业部核主席习近平签署命令:授予程开甲同志“八一勋章”。 2018年3月27日,程开甲院士获得“世界因你而美丽——2017-2018影响世界华人盛典”终身成就奖” 。

2018年11月17日上午,在北京病逝,享年101岁。

黄纬禄

(1916-2011 )

黄纬禄(1916.12.18-2011.11.23)安徽芜湖市人,火箭与潜艇副总设计师,大学电机系,1947年获英国伦敦大学帝国学院硕士学位,1960年2月加入火箭的研制规律,填补了

浙江省湖州市人。火箭专家,火箭的技术总顾问,参与领导研制试验工作,保证发射成功,为大学航空系。1941年赴大学副教授、教授。中华人民共和国成立后,任清华大学教授、北京航空学院(现北京航空航天大学)教授。北京航空航天大学创校人之一。从1957年历任火箭总体研究与设计,领导并组织了近、中程火箭的研制,成功地主持了远程运载火箭的研制生产和全程飞行试验。1985年获国家科学技术进步奖特等奖。是火箭的总设计师,带领科技人员突破了一系列技术关键,解决了许多技术难题。特别是在洲际液体弹道地地太平洋预定海域发射洲际

火箭发射做出了卓越的贡献。1923年9月进入北京师范大学附属中学学习。

1929年考入铁道部交通大学上海学校机械工程系铁道系,1934年毕业于国立交通大学,6月考取清华大学第二届庚子赔款公费留学生,1935年9月进入火箭、大学近代力学系主任。2009年10月31日北京时间上午8时6分,在北京逝世。享年98岁。

火箭之王”、“火箭火箭和火箭、火箭、火箭技术的建立”规划,参与了近程主席、主席。在应用力学领域,火箭助推起飞装置,使飞机跑道距离缩短;1949年,他提出火箭旅客飞机概念和关于核火箭的设想;1962年,他提出了用一架装有喷气发动机的大飞机作为第一级运载工具,

周光召,1929年5月15日生于湖南长沙,科学家、世界公认的赝矢量流部分守恒定理的奠基人之一、大学物理系。1958年在国际上首先提出粒子的螺旋态振幅,并建立了相应的数学方法。1980年,周光召当选为主席团执行主席。1996年6月在第八次院士大会上当选为中科院学部主席团执行主席。1999年授予主席。

杨嘉墀

(1919-2006 )

江苏省吴江县人,1919年生,男,中共党员,大学电机系。1947年赴大学应用物理系留学,获硕士和博士学位。1956年回国后,历任爆炸试验所需的检测技术及设备等重大科研项目。1984年获航天部劳动模范称号,1985年获国家科技进步奖特等奖。

陈能宽

(1923-2016 )

电子学家、空间系统工程专家,主席。早期在国内领先研究毫微秒脉冲技术,领导研制成功我国第一代机载单脉冲雷达,为我国无线电电子学研究做出了开创性的工作。

陈芳允是大学物理学系,1938年在昆明西南联合大学毕业,留校任教。1945年赴英国科索无线电厂研究室从事电视和船用雷达研究。1948年回国后,先后在上海国立中央研究院生理生化研究所,中科院物理所、电子学所,国防科工委第26基地,国防科工委测量通信总体研究所工作,当选为大学和国防科技大学教授,1985年当选为国际宇航科学院院士,1990年被推选为国际宇航联合会副主席。他是第四届全国政协委员和第五届全国人大的爆炸测试仪器,参加了

浙江省浦江县前吴村。材料科学家,原子能工业和国防现代化作出了重要贡献,以后又指导开展大规模集成电路用硅材料的品质因素以及高温超导氧化物中氧的扩散行为和作用的研究,致力于发展我国高技术材料和材料科学,并培育了大批科技人才。

吴自良他幼年丧父,由母亲和兄、姐抚养成人;1926年就读于浦江县浦阳小学,1929年毕业后赴杭州入浙江省立第一中学初中学习,1932年考入浙江省立杭州高级中学,1935年毕业后,考入北洋工学院(吴自良),先读矿冶,后转学航空机械。1937 年抗日战争爆发,北洋大学内迁陕西省城固县,与焦作工学院合并为西北工学院。1939年吴自良毕业后,被分配到云南垒允中央飞机制造厂设计科任设计员。1942年工厂遭日机轰炸后解散,撤退到昆明,他任中央机器厂副工程师。

1943年他在大姐的资助下,自费赴美留学,在大学)冶金系读研究生,师从物理冶金学家C.S巴瑞特(C.S Barrett)教授和物理学家R。斯莫洛柯夫斯基(R.Smoluchowshi)教授。留学期间,他悉心钻研物理冶金学,1948年完成题为《片状铝单晶中滑移机制和内耗的关系》的学位论文,获理学博士学位,毕业后留在卡内基理工学院金属研究所作博士后。1949年,吴自良应聘到锡腊丘斯大学材料系任副研究员,主持“软钢中阻尼和疲劳”的研究。中华人民共和国成立后,他于1950年冬,抱着发展大学唐山工学院(唐山交通大学)冶金系教授。1951年夏,他应聘为爆炸原子弹作出了重大贡献;70年代提出和指导了大规模合成电路用硅材料品质因素的研究,取得了多项成果;近年来,吴自良不顾年逾古稀,满腔热情地投入高温超导氧化物中氧的扩散行为的研究,发表了有独到见解的论文数篇。

安徽省宁国县人,1915年生,男,中共党员,航天技术和火箭发动机专家,大学部毕业。1945年赴大学研究院留学,获机械工程硕士和工程力学博士学位。1949年8月回国,在华东军区军事科学研究室任研究员。1952年在哈尔滨军事工程学院任教,1956年8月参加筹建火箭发动机设计部主任、一分院副院长兼液体火箭发动机研究所所长,七机部副部长,航天工业部科技委主任,航空航天部高级技术顾问。

1964年作为型号副总设计师,领导和参加了第一个自行设计的液体中近程弹道式地地火箭发动机的研制工作,保证了东风2号火箭发动机的研制、试验工作。1980年5月在向太平洋预定海域发射远程弹道式火箭,保证发射第一颗人造地球火箭和整个通信火箭把亚洲一号通信火箭国际发射服务零的突破。1984年荣立航天部一等功,198 9年和1990年两次荣获航空航天部通令嘉奖。1985年获两项国家科技进步奖特等奖。

2017年2月12日,任新民去世,享年102岁。

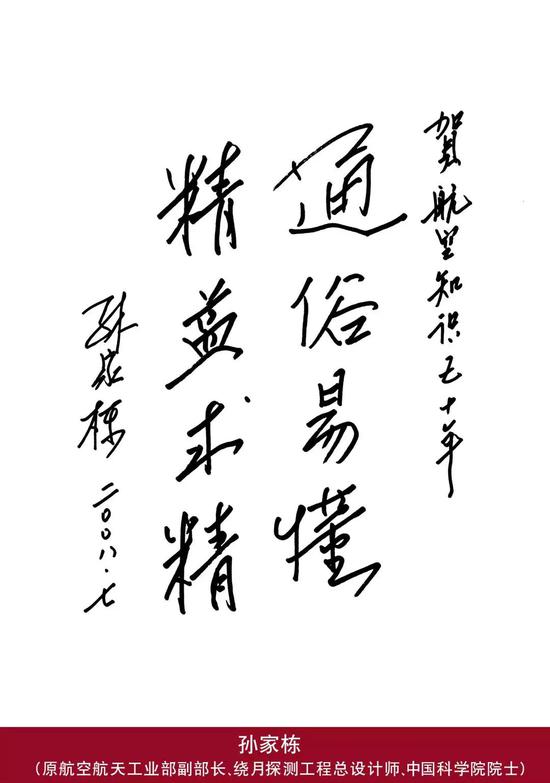

孙家栋

(1929- )

辽宁省复县人,1929年生,男,中共党员,运载火箭与

湖北省武汉市人,1924年生,男,中共党员,核物理学家,大学物理系。1946年赴大学从事实验核物理研究工作,获物理学博士学位后于1950年春回国。历任北京大学、东北人民大学(现吉林大学)副教授、教授,二机部原子能研究所研究员、研究室副主任,核主席,主席、党组成员,中共第9届、第10届中央候补委员, 11至14届中央委员。国务院学位委员会副主任委员。现任第9届全国政协副主席,主席。

1957 年从事核反应堆的研究工作,领导设计、建成轻水零功率装置并开展了堆物理试验,跨出了爆炸试验的目标起了重要作用。参与组织领导

大学学士。1949年,获得美国弗吉尼亚理工学院硕士。1987年,当选为国际宇航科学院院士。1993年,当选火箭及航天器的研制和组织者之一。火箭、气象火箭、生物火箭和高空试验火箭的技术负责人;提出火箭“长征一号”的技术方案,并主持该型运载火箭初样阶段的研制;主持核试验取样系列火箭的研制。曾任返回式

原籍江苏吴县(今苏州市),生于日本东京。1936年毕业于清华大学物理系。应用光学家。

核物理学家,国家最高科技奖获得者。1926年8月16日生于河北省宁河县(今天津市宁河区)芦台镇。1949年毕业于北京大学物理系。1980年当选为

山东荣成人,中共党员,著名力学家、应用数学家、空气动力学家,

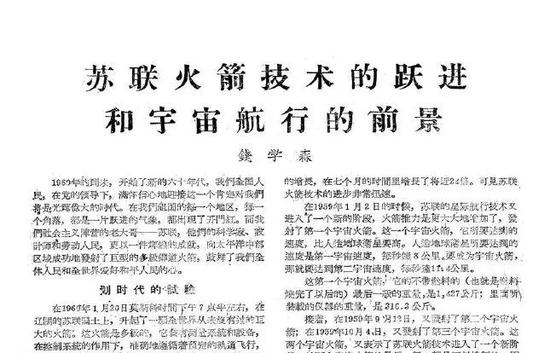

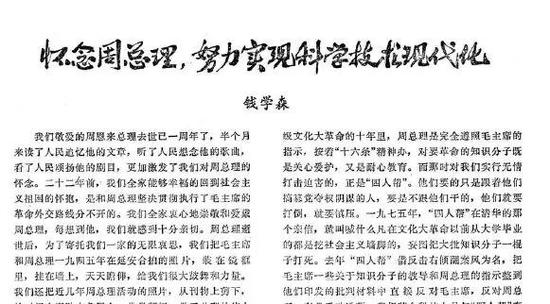

下面是钱学森、孙家栋、屠守锷、孙家栋、朱光亚先生在《航空知识》上刊登的文章。

1960年第4期,来自钱先生的文章

1977年第1期,来自钱先生的文章

1977年第9期,来自朱先生的文章

1978年第3期,来自钱先生的文章

1979年第2期,来自任先生的文章

1981年第7期,来自钱先生的文章

1984年第11期,来自孙先生的文章

1989年第2期,来自屠先生的文章

《出鞘》完整内容请关注新浪军事官方微信抢先查看(查看详情请搜索微信公众号:sinamilnews),《出鞘》每天在新浪军事官方微信完整首发。

暂无评论内容