xml解析报“格式错误”是因为文档违反了xml基本语法规则,必须通过定位错误信息并逐一排查来解决。1. 首先查看解析器提供的行号和列号,精准定位问题位置;2. 检查标签是否正确闭合或嵌套,如会导致错误;3. 确保特殊字符、&、’、”被正确转义为对应实体引用;4. 排查非法字符,如ASCII 0-31的控制字符(除tab、换行、回车);5. 验证xml声明的版本和编码与文件实际编码一致,避免bom冲突;6. 确认文档有且仅有一个根元素;7. 使用xml校验工具或ide高亮功能辅助识别语法问题;8. 对大文件采用分而治之策略,通过注释或切分缩小错误范围;9. 在生成xml时使用专业库(如elementtree、jaxb)避免手动拼接;10. 对输入数据进行清洗和转义,防止非法内容注入;11. 结合xml schema或dtd进行有效性验证,提升结构可靠性;12. 建立自动化测试和日志监控机制,预防和快速响应格式错误。遵循这些步骤可系统化解决并预防xml格式问题,确保文档始终良好构成。

当XML解析器抛出“格式错误”(well-formed Error)时,这通常意味着你的XML文档不符合XML规范中最基础的“良好构成”规则。简单来说,它不是一个合法的XML文件,就像一个句子没有主谓宾,或者标点符号用错了地方。解决这类问题,核心在于定位错误信息指向的具体位置,然后对照XML的基本语法规则,逐一排查并修正。

解决方案

遇到XML解析的“格式错误”,首先要做的是仔细阅读解析器给出的错误信息。这些信息通常会非常具体,指明错误发生的行号和列号,甚至会告诉你是什么类型的错误。有了这些线索,排查就变得有方向了。

我个人的经验是,这类错误十有八九出在以下几个地方:

- 标签未正确闭合或嵌套错误:这是最常见的。比如你写了

但忘了写 ,或者写成了(标签没有正确闭合在内部)。解析器会抱怨它在期望一个结束标签的地方看到了别的东西,或者反之。 - 特殊字符未转义:XML中有五个预定义的实体引用: (>), & (&), ‘ (‘), ” (“)。如果你在XML内容或属性值中直接使用了这些字符,而不是它们的实体引用,就会报错。比如,value=”A & B”就应该写成value=”A & B”。我经常看到有人直接把数据库里导出的文本塞进去,结果里面有

- 非法的XML字符:XML 1.0规范对允许的字符集有严格规定,比如一些控制字符(如ASCII 0-31,除了tab, newline, carriage return)是不允许出现在XML文档中的。如果你从某些系统导出数据,里面夹带了这些不可见字符,解析时也会报错。

- XML声明或编码问题:虽然不总是“well-formed error”,但如果XML声明()有误,或者文件实际编码与声明不符,也可能导致解析失败。比如文件是UTF-8带BOM,但解析器期望不带BOM的UTF-8,有时也会引发混乱。

- 根元素缺失或多余:一个XML文档必须且只能有一个根元素。如果你有多个顶层元素,或者根本没有元素,那肯定是不行的。

具体处理步骤:

- 复制错误信息:把解析器给出的完整错误信息复制下来,特别是行号和列号。

- 定位代码/文件:根据行号列号,直接跳转到XML文档的对应位置。

- 检查周边语法:在错误点附近,仔细检查标签的开闭、属性的引号、特殊字符是否转义。很多时候,错误提示的位置是解析器“发现”问题的地方,但实际问题可能在它前面一点点。比如,一个标签没闭合,错误可能报在下一个标签的开头。

- 使用XML校验工具:如果肉眼排查困难,把XML内容复制到在线XML校验器(比如W3C的XML Validator,或者一些IDE内置的XML工具)里,它们通常能给出更清晰的错误提示和建议。

- 逐步简化:如果XML文件很大,定位困难,可以尝试从错误点开始,逐步删除或注释掉部分内容,直到错误消失,这样就能缩小问题范围。

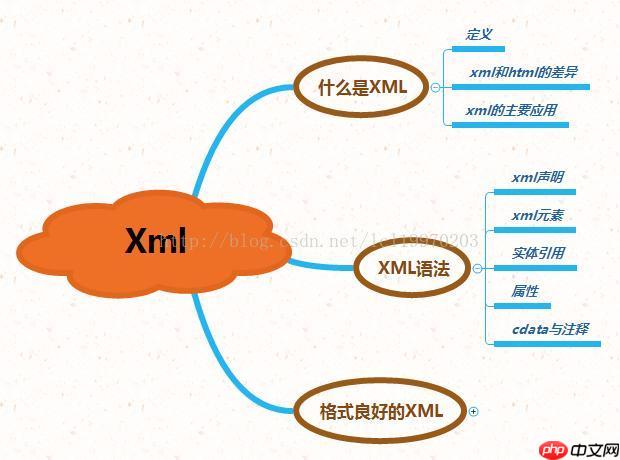

为什么XML解析会报“格式错误(well-formed error)”?

XML的“格式良好”(well-formed)是其作为数据交换格式的基石。它不像html那么宽容,即使有些标签没闭合浏览器也能勉强渲染。XML解析器是严格的,它要求文档必须符合一套最基本的、非 negotiable 的语法规则。如果这些规则被打破了,解析器就无法理解文档的结构,自然会抛出“格式错误”。

这和“有效性”(validity)是两个不同的概念。一个XML文档可以是格式良好的,但可能不是有效的——比如它符合所有XML语法规则,但没有遵循特定的DTD或Schema定义(比如某个元素应该是整数,你却给了字符串)。但反过来,一个无效的XML文档,首先它必须是格式良好的。所以,“格式错误”是最低层次的、最基础的语法问题。

我个人在项目中遇到这类问题,最常见的场景就是数据源本身有问题,或者在生成XML的过程中,没有正确处理动态内容。比如,用户输入了一段包含HTML标签的文本,直接被塞进了XML节点,结果就导致了问题。还有就是不同系统间字符集不一致,导致一些非打印字符混入,肉眼根本看不出来。

具体的常见原因包括:

- 标签不匹配或未闭合:例如

内容 ,缺少了最后的 >。 - 属性值未用引号包裹:例如

,正确的应该是 或 。 - 存在多个根元素:XML文档必须有且只有一个根元素。

- 非法字符:XML文档中不允许出现某些控制字符(如空字符 �)。

- 不正确的注释或处理指令:例如注释 ,一次注释掉文件的一半内容,直到错误消失,再对未注释的部分进行细化。

-

字符编码检查:这是一个隐蔽的坑。如果XML文件声明是UTF-8,但实际文件内容是GBK,或者文件有BOM但解析器不兼容,都可能导致乱码和解析失败。你可以用文本编辑器(如notepad++)检查文件的实际编码,并确保它与XML声明一致。如果需要转换,可以使用工具进行转换(比如linux下的iconv命令)。

避免未来XML格式错误的最佳实践有哪些?

与其亡羊补牢,不如防患于未然。避免XML格式错误,需要在XML的生成、传输和处理环节都保持严谨性。

-

使用专业的XML库生成XML:永远不要手动拼接XML字符串,除非你是在写一个非常简单的示例。各种编程语言都有成熟的XML库(如Java的JAXB/DOM4J/StAX,python的xml.etree.ElementTree,C#的XDocument),它们会自动处理特殊字符转义、标签闭合、合法性检查等问题。这就像你不会手动拼接sql语句一样,为了安全和正确性,使用库是标准做法。

例如,要生成

,如果你手动拼接,很容易写成 。但使用库,你只需要设置属性值,库会帮你转义: element.setAttribute(“content”, “A & B”); 库会自动输出 content=”A & B”。 -

严格的输入数据校验和清洗:如果XML内容来源于用户输入或不可信的外部系统,务必对其进行严格的校验和清洗。移除非法字符,对特殊字符进行转义。这不仅是为了XML的格式良好,也是为了防止潜在的安全问题(如XML注入)。

-

实施XML Schema或DTD验证:虽然“格式良好”是基础,但“有效性”验证能提供更高级别的保障。通过定义XML Schema (XSD) 或 DTD,你可以规定XML文档的结构、数据类型、元素顺序、属性规则等。在生成或接收XML后,先进行Schema验证,可以提前发现很多结构性问题,这些问题可能不会直接导致“格式错误”,但会导致业务逻辑处理失败。

-

自动化测试:在开发过程中,为XML生成和解析模块编写单元测试和集成测试。生成少量典型的XML文件,然后尝试解析它们,确保它们是格式良好的且符合预期的。这可以捕获回归错误,特别是在代码修改后。

-

版本控制与文档化:将XML模板、Schema定义等纳入版本控制系统。对于复杂的XML结构,提供清晰的文档,说明每个元素和属性的含义、预期值以及约束。这有助于团队成员理解XML结构,减少误用。

-

日志记录与监控:在XML解析失败时,记录详细的错误日志,包括完整的错误信息、相关的XML片段(如果安全允许)。这有助于在生产环境中快速定位和诊断问题。

说到底,XML格式错误很多时候都是“低级错误”,但它们往往是最恼人、最耗时的。通过规范化生成流程、严格校验输入、并辅以自动化测试,可以大大减少这类问题的发生。