starts-with()函数用于判断字符串是否以指定子串开头,返回布尔值,常用于xpath中精准定位具有固定前缀的动态属性值;其语法为starts-with(String, substring),第一个参数为待检测字符串,第二个为期望的开头子串;例如//div[starts-with(@id, ‘product-item-‘)]可选中id以“product-item-”开头的所有div元素;该函数区分大小写,需注意大小写匹配问题;与contains()的区别在于,starts-with()仅匹配开头位置,而contains()可匹配子串在任意位置的出现;实际应用中可用于处理动态类名、url筛选及文本内容定位;在处理中文或特殊字符时,只要文档编码正确(如utf-8),通常能正常工作,主要问题多源于编码不一致或隐藏字符干扰。

XPath的starts-with()函数,简单来说,就是用来判断一个字符串是否以另一个指定的字符串开头。它会返回一个布尔值,也就是真(true)或假(false)。这个函数在处理那些有规律但又不完全固定的文本或属性值时,简直是神器。在我日常处理各种网页数据时,它出现的频率非常高,因为它能帮我精准地定位到那些虽然ID或类名有变动,但总有那么一小截是固定前缀的元素。

starts-with()函数的使用与解析

要说starts-with(),它的语法其实挺直观的:starts-with(string, substring)。这里面的string是你想要检查的那个完整字符串,而substring则是你期望它开头的那部分内容。

举个例子吧,假设我们有这么一段html:

<div id="product-item-101" class="item-card">产品A</div> <div id="product-item-202" class="item-card">产品B</div> <span id="ad-banner-1">广告位1</span>

如果我想选中所有ID以“product-item-”开头的div元素,我的XPath表达式就会是这样://div[starts-with(@id, ‘product-item-‘)]。

这行代码的逻辑就是:找到所有的div元素,然后筛选出那些它们的id属性值是以“product-item-”开头的。这样,无论后面的数字是多少,只要前缀对得上,它就能被选中。这在很多动态加载或者后端自动生成ID的场景下特别有用。

需要注意的是,starts-with()是区分大小写的。也就是说,如果你写starts-with(@class, ‘Item-card’),它是不会匹配到class=”item-card”的。这一点在实际使用中,尤其是面对不规范的数据源时,是需要特别留心的。有时候为了应对大小写不一致的问题,可能需要结合translate()函数来做大小写转换,但那又是另一个话题了。

starts-with() 与 contains() 有何不同?

这是个经常被问到的问题,也确实是XPath初学者容易混淆的地方。在我看来,它们的核心区别在于“匹配位置”:

- starts-with():它只关心字符串的开头部分。就像它的名字一样,是不是“以……开始”。如果目标字符串的开头不是你指定的子字符串,那它就直接返回false,不再往后看了。

- contains():这个函数就宽泛多了,它关注的是字符串任意位置是否包含指定的子字符串。只要目标字符串里有那么一段是匹配的,无论是在开头、中间还是结尾,它都会返回true。

还是用刚才的例子:

- //div[starts-with(@id, ‘product’)] 会选中id=”product-item-101″和id=”product-item-202″。

- //div[contains(@id, ‘item’)] 同样会选中这两个div,因为它俩的ID里都包含了“item”。

- 但是,如果我写//span[starts-with(@id, ‘banner’)],它什么也选不中,因为id=”ad-banner-1″不是以“banner”开头的。

- 而//span[contains(@id, ‘banner’)] 就能选中id=”ad-banner-1″,因为“banner”确实在它的ID里。

所以,选择哪个函数,完全取决于你的实际需求。如果你知道你想要匹配的模式总是在开头,那么starts-with()无疑是更精确、效率更高的选择。如果你只是想知道某个字符串是否存在于目标中,不管它在哪,contains()就是你的朋友。

如何在实际抓取中有效利用 starts-with()?

在实际的数据抓取或者自动化测试场景中,starts-with()能发挥的作用远不止匹配ID那么简单。

一个非常典型的应用场景是处理动态生成的类名或URL。很多网站为了反爬或者实现某些前端效果,会给元素生成一些带有随机后缀的类名,比如class=”btn-primary-abcdef”、class=”btn-primary-ghijkl”。这时候,你不可能去写死完整的类名,但如果所有的主要按钮都以btn-primary-开头,那//button[starts-with(@class, ‘btn-primary-‘)]就能一网打尽。

再比如,我们想抓取某个网站上所有指向特定产品目录的链接。如果所有的产品页面URL都长这样:https://example.com/products/item-123,https://example.com/products/item-456,那么我就可以用//a[starts-with(@href, ‘https://example.com/products/’)]来精准地筛选出这些链接,而不用担心后面跟着的商品ID是什么。

另外,在处理一些文本内容时,starts-with()也很有用。比如,你可能想找到所有以“优惠活动:”开头的公告,那么//p[starts-with(text(), ‘优惠活动:’)]就能帮你快速定位。当然,这要求文本内容本身比较规范。

它的价值在于,它提供了一种“模糊匹配”的能力,但这种模糊又是有边界的,它只在开头生效。这使得我们能够应对一些数据结构上的不确定性,同时又保持了匹配的精确性。

starts-with() 在处理中文或特殊字符时需要注意什么?

关于starts-with()在处理中文或特殊字符时的表现,我的经验是,在绝大多数现代的XPath解析器中,它对Unicode字符(包括中文、日文、韩文以及各种符号)的支持是相当好的,通常不会出现什么问题。

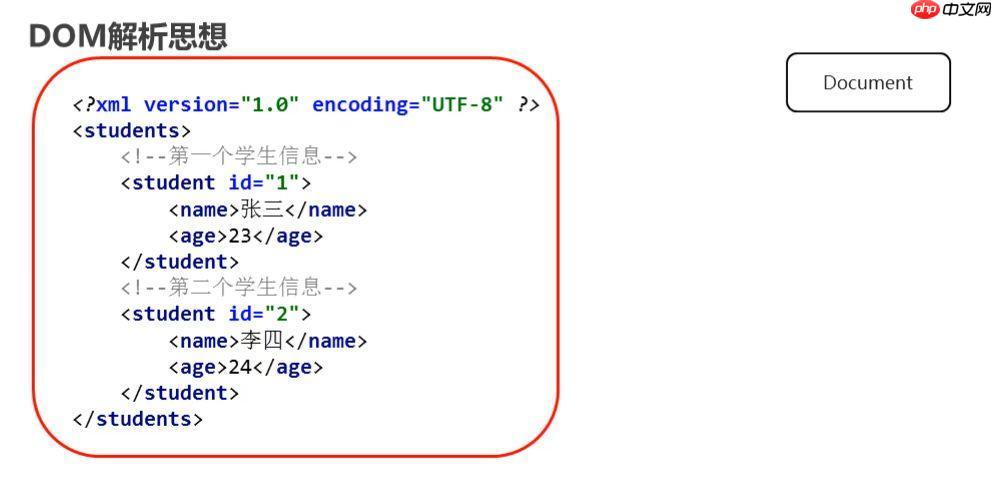

XPath 1.0规范本身就支持Unicode,所以只要你的xml/HTML文档编码正确(比如UTF-8),并且你的XPath解析器也正确地处理了编码,那么starts-with(‘你好世界’, ‘你好’)会正常返回true。

不过,这里面有几个细微但重要的点需要注意:

- 文档编码一致性:最常见的“坑”其实不是starts-with()函数本身的问题,而是源文档的编码问题。如果HTML文件声称是UTF-8,但实际内容却是GBK编码,或者你在读取文件时没有指定正确的编码,那么解析器在读取字符串时就可能出现乱码,进而导致starts-with()无法正确匹配。这通常是I/O层面的问题,而非XPath函数的问题。

- 特殊字符的转义:极少数情况下,如果你要匹配的substring中包含XPath语法中的特殊字符(如’、”、[、]等),你可能需要进行适当的转义。但这在starts-with()的字符串参数中并不常见,因为通常我们匹配的是字面量。更常见的是在构建整个XPath表达式时需要注意。

- 视觉与实际字符:有时,肉眼看起来一样的字符,在底层编码上可能有所不同。例如,全角空格和半角空格,或者某些看起来一样的连字符。starts-with()会严格按照字符的Unicode码点进行比较。如果你的数据源不规范,可能需要先对字符串进行normalize-space()处理,或者预处理掉一些不可见的控制字符,以确保匹配的准确性。

总的来说,对于中文和大部分常用特殊字符,只要你的环境和数据流是健康的,starts-with()通常都能正常工作,无需过度担心。真正的挑战往往在于数据源本身的“脏”和不一致。